|

かめざきしおひまつり の ゆらい  |

|

かめざきしおひまつりは まいとし5月3日・4日かいさいです。 亀崎潮干祭は 毎年5月3日・4日開催です。 |

|

|

かめざきしおひまつり の ゆらい  |

|

かめざきしおひまつりは まいとし5月3日・4日かいさいです。 亀崎潮干祭は 毎年5月3日・4日開催です。 |

|

|

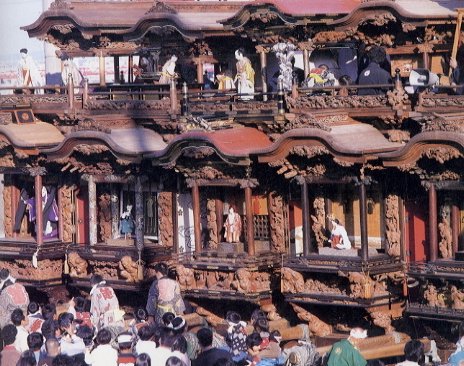

潮干祭(しおひまつり)の起源(きげん)は明らかではありませんが、いいつたえによれば、応仁・文明(おおにん・ぶんめい)のころ(15世紀後半)、応仁の乱(おおにんのらん)をさけて武士(ぶし)たちがこの地にきて寺山(てらやま)に移住(いじゅう)したそうです。 人口の増加(ぞうか)にともない、京都の祇園祭(ぎおんまつり)を思いおこしておまつをおこなおうと、神官(しんかん)の指示(しじ)により、荷車(にぐるま)の荷台(にだい)に笹竹(ささたけ)を立てて、神社神紋(じんじゃしんもん)の幕(まく)をはり、はやしを入れ、町内をひきまわしたのが起源(きげん)といわれています。 その後、町の発展(はってん)にともなって、現在のような五組による山車(やまぐるま)のまつりのかたちができあがりました。 江戸時代には、領主(りょうしゅ)尾張藩付家老(おわりはんつけかろう)犬山城主(いぬやまじょうしゅ)、成瀬隼人正(なるせはやとのしょう)より、十万石大名格式(じゅうまんごくだいみょうかくしき)の旗印(はたじるし)、裏金一文字(うらきんいちもんじ)の陣笠(じんがさ)、陣羽織(じんばおり)、立付はかま、金の采配(さいはい)をたまわりました。 |